日本政府は今年(2019年)6月30日、クジラの資源管理を議論する「国際捕鯨委員会(IWC)」から正式に脱退。

これを受けて翌7月1日から、釧路や下関など全国各地の捕鯨拠点で、1988年以降中断していた商業捕鯨がついに再開された。

31年ぶりに商業捕鯨が再開されたことで、喜びに沸く関係者らの期待は高まっているが、鯨肉の国内消費量はピークから激減。IWC加盟国を中心とする海外では、依然として反捕鯨の世論も根強い中、今後は国際社会からの理解や国内消費の拡大が焦点となりそうだ。

そこで今回は、古くから日本人と深くかかわってきた「鯨食文化」の歴史を振り返りながら、国際的な捕鯨問題の背景と今後について考えてみたい。

ページ内目次

IWCにおける日本の立場と、商業捕鯨再開に至るまでの経緯

IWCは1948年に「クジラの保護と持続的な利用」を目的として設立された国際機関で、日本は戦後間もない1951年に加盟。今回、捕鯨を支持する日本が脱退したことで、加盟する全88ヵ国のうち反捕鯨国が48ヵ国、捕鯨支持国(中間派を含む)が40ヵ国となり、反捕鯨派がさらに優勢となった。

IWC設立当初は、すべての加盟国がクジラを鯨肉や鯨油として活用する立場を示していたが、1960年代に入ると欧州各国が捕鯨から次々と撤退。次第に日本などの捕鯨支持国に対して、強力な反捕鯨キャンペーンで圧力をかけるようになり、1982年には販売目的でクジラを獲る商業捕鯨の一時停止が採択された。

これを受けて、日本も1987年に商業捕鯨を中断したが、その後まもなく、生息種・生息数などのデータを収集することを目的とした調査捕鯨を開始。以来、調査捕鯨は今年6月まで、捕獲枠のルール内で毎年行われてきた。

これまで日本は「科学的な調査データでは、ミンククジラなどの鯨種は生息数が増えており、持続的な捕鯨が可能」として商業捕鯨再開を30年近く求めてきたものの、IWCで否決され続けてきたという経緯がある。そして、ついに日本政府は昨年末、反捕鯨国との溝が埋まらないとしてIWC離脱を表明し、今年6月30日に正式脱退。南極海や北太平洋の公海で行っていた調査捕鯨を終了する代わりに、翌7月1日から日本の排他的経済水域(EEZ)内で商業捕鯨を再開した。今後は水産庁が算出した捕獲枠(100年間捕獲し続けても資源が減少しない頭数/年間383頭)の範囲内で操業が進められる。

縄文時代に始まり、全国に深く根付いていった「鯨食文化」

日本における鯨食の歴史は古く、縄文・弥生時代の遺跡からは、貝殻などとともにクジラの骨も多く出土している。海岸に打ち寄せられたクジラを解体し、集落で分け合って食べていたとみられる。室町時代に入ると鯨食に関する文献も多くみられるようになり、室町中期に記された料理本『四条流包丁書』には、最高級の献立として鯨肉を使った料理が紹介されている。

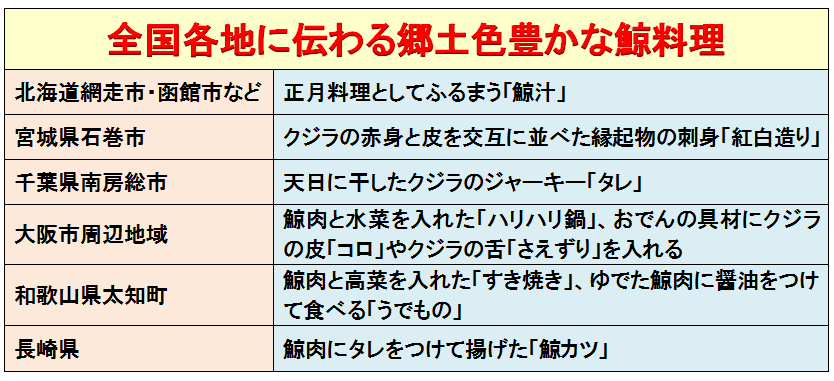

戦国時代後期になると、銛(もり)を打つ鯨漁法が愛知県などで始まり、江戸時代には組織的にクジラを獲る職能集団「鯨組」が和歌山県太知町に誕生。その後、全国の沿岸地域に捕鯨拠点が広まり、クジラのさまざまな部位を利用した郷土料理が「鯨食文化」として各地に根付いていった(図表参照)。

さらに、クジラは食以外の目的でも広く利用されてきた。日本各地にはクジラの骨・ヒゲ・皮・油などを使った工芸品・日用品をはじめ、クジラを神様として祀る鯨祭りや、豊漁を祝う鯨唄が伝わる漁村もある。かつて北洋捕鯨の中心地として栄えた山口県長門市の向岸寺(こうがんじ)には、江戸時代に安置されたクジラの墓・位牌や、戒名を記した過去帳が残っており、現在もクジラを供養する「鯨回向(くじらえこう)」が営まれているという。日本人のソウルフードともいえるクジラは、まさに民族の精神性を示す神聖なシンボルとして、地域社会や人々の暮らしと深くつながっていたといえるだろう。

かつて給食にも登場した鯨肉を、再び身近な味に……

そして昭和になると、鯨肉は滋養のある身近な食材として、日本人に広く親しまれるようになった。食糧難にあった戦後には、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)のマッカーサー元帥が、日本人の重要なタンパク源になるとして南極海域での捕鯨を許可。昭和30~40年代には、鯨肉の竜田揚げなどが学校給食として頻繁に出され、鯨肉を甘辛く煮つけた大和煮の缶詰や、胸・腹の畝須(うねす)を塩漬けした鯨ベーコンなどの加工商品も登場した。給食の竜田揚げが好物だった筆者を含め、50歳以上の世代には、懐かしい味として記憶に残っている人も多いだろう。

しかし、1982年に1WCが商業捕鯨の停止を可決して以降、鯨肉の供給量が極端に不足し、価格も一気に高騰。調査捕鯨の枠内でわずかに流通する鯨肉は、一部の食通が愛好する貴重な食材となり、鯨肉になじみのない世代も増加。農林水産省が推計する食糧需要データによると、鯨肉の1人当たりの年間消費量は、ピークだった1962年には2.4キロ(牛・豚肉の約2倍)だったが、1987年以降は「ゼロ(100グラム以下で算出不能)」の状態が続いている。

こうしてゼロからの再スタートとなる鯨肉市場が、商業捕鯨再開を機にどこまで拡大するのかは未知数だが、捕鯨拠点の飲食店や市場関係者の間では、地域の名物や看板料理として鯨肉をPRするなど、今後の消費拡大に向けて動き始めている。すでに東京都内でも、鯨肉を使った新メニューを提供する飲食店が増えており、料理のジャンルもメキシカン・コリアン・イタリアンなど国際色豊か。国籍や世代、食文化や伝統という枠を超え、現代にマッチした形で鯨食のリバイバルブームを巻き起こそうとしている。

国際的な捕鯨問題の背景にあるネガティブな構図

一方で、捕鯨・鯨食をめぐる海外からの風当たりは依然として強い。知的能力が高いとされる哺乳類を殺すのは、動物保護の観点からも許されないという理由だ。2004年には、和歌山県太知町でのイルカ・小型クジラの漁を批判的に描いた映画『ザ・コーヴ』がアメリカで上映され、アカデミー賞を受賞。イルカやクジラの血で海が真っ赤に染まった漁の映像はニュースなどでも取り上げられ、国内外でさまざまな意見が飛び交った。

たしかに、この行為を「残酷・虐待」と見る人もいるだろう。ただ、ここで重要なのは、価値観の違う他者を一方的に排除することではなく、違いを認めて共存することではないだろうか。グローバルVS.ローカルという価値観の対峙、異なるアイデンティティーへの嫌悪というネガティブな構図が、国際的な捕鯨問題の背景にあることを忘れてはいけない。

グローバリゼーションとローカリゼーション、多様なアイデンティティーの共存……。その実現は決してたやすいことではないが、かつて海外から奇異な目で見られていた日本の文化風習が、いまや世界中から注目されるジャパンブームを巻き起こしたのも事実である。

もちろん、日本も捕鯨支持の立場を主張するだけでなく、国際社会からの理解を得るために、明快な形で情報発信を続けていく努力が求められるだろう。そして、今回の商業捕鯨再開によって、鯨食が日本のローカルフードとして復活し、世界を動かすムーブメントとして広がっていくことを期待したい。

※参考/日本経済新聞、朝日新聞

≪記事作成ライター:菱沼真理奈≫

20年以上にわたり、企業・商品広告のコピーや、女性誌・ビジネス誌・各種サイトなどの記事を執筆。長年の取材・ライティング経験から、金融・教育・社会経済・医療介護・グルメ・カルチャー・ファッション関連まで、幅広くオールマイティに対応。 好きな言葉は「ありがとう」。

Follow Us